寒冷地で育つちぢみ雪菜は、葉が縮み甘みが凝縮された冬の葉物野菜です。ビタミンKや葉酸、カルシウムなど栄養豊富で、低カロリーながら食べ応えもあります。アクが少なく加熱してもシャキッとした食感が保てるため、さまざまな料理で重宝。栄養詳細から調理ポイント、保存法やおすすめレシピまで幅広く解説します。

豚肉の各部位別にカロリーやたんぱく質、脂質量を詳しく比較し、部位ごとの特徴を活かした健康的な調理法を紹介。ビタミンB群やミネラル豊富な豚肉の栄養素を無駄なく取り入れるコツや、調理時の栄養損失を抑える工夫を解説。人気レシピを通じて栄養バランスを整える献立作りのポイントや保存方法、コストを考えた賢い買い方のヒントも掲載しています。

牛肉の栄養について、部位ごとのエネルギーやPFCバランス、ビタミン・ミネラルの違いを詳細に紹介しています。脂質が多いカルビや赤身中心のヒレ、すじ肉や内臓の特性も解説。調理法に合わせた栄養の活かし方や誤解されやすい栄養情報の実態を理解できる、実践的なガイドです。

毎日の食卓に欠かせない鶏肉を、もっと上手に使いこなすためのヒントが満載。各部位の特徴から調理法・保存方法・レシピの工夫まで、筆者の実体験を交えて紹介しています。表示の見方や選び方のポイントも押さえた、実用性重視の内容です。

ビタミンKやモリブデンが豊富なパクチーの栄養成分を、葉・茎・根それぞれの特徴とともに紹介。加熱や保存方法による成分の変化を踏まえた最適な使い方や、香味野菜としての比較も掲載。新鮮なパクチーの選び方から冷蔵・冷凍保存テクニックまで、知っておきたい活用法をわかりやすくまとめました。

パセリは料理の彩りだけでなく、ビタミンKや鉄分、食物繊維を豊富に含む栄養価の高い葉野菜です。日本と海外での利用差や、乾燥・冷凍保存による栄養の違いを比較。茎や葉の活用法や加熱調理時の工夫、パセリの香りを活かした多彩なレシピを紹介し、日々の食卓に取り入れやすい実践的な情報を提供しています。

らっきょうの特徴や栄養価、家庭でできる漬物作りの魅力を詳しく紹介。甘酢漬けや醤油漬け、ピリ辛キムチ風アレンジなど多様なレシピのほか、保存のコツや旬の時期、栄養成分の変化も解説。にんにくや玉ねぎとの栄養比較や食べ過ぎに関する疑問にも答え、らっきょうを日常に無理なく取り入れるポイントをまとめています。

低カロリーで栄養密度の高い紫キャベツは、アントシアニンを含む色素が特徴。緑キャベツとの栄養差や、ビタミンC・K・カリウム・カルシウムなどの含有量、100gや1玉あたりの成分比較を通じて、バランスの良さを詳しく解説。加熱と生食での栄養変化にも触れ、食物繊維の量やPFCバランスも明示。ダイエットや健康管理に役立つ情報を詳しくまとめています。

ゴーヤは苦味が強く敬遠されがちですが、ビタミンCやビタミンK、食物繊維、ミネラルが豊富に含まれる栄養価の高い野菜です。加熱や下処理による栄養素の変化、白ゴーヤや完熟ゴーヤとの違いも解説。低カロリーで糖質も少なく、調理法や保存方法に工夫を加えれば美味しく栄養を摂取できます。ゴーヤの特徴とレシピ活用法を詳しく紹介しています。

とうもろこしは野菜感覚で食べられがちですが、栄養構成は穀類に近く、主食としても機能します。カロリーや糖質はご飯やパンに匹敵し、ビタミン・ミネラルも含有。スイートコーンの品種解説や調理法別の成分変化も詳しく掲載し、食生活に取り入れるヒントが詰まっています。

モロヘイヤは古代エジプトから伝わる栄養豊富な野菜で、日本でも夏の定番として親しまれています。ビタミン群やカルシウム、カリウムなどのミネラルが豊富で、特にビタミンKの含有量が高いのが特徴です。加熱調理や電子レンジ使用による栄養損失を抑えながら、スープや炒め物、和え物など様々な料理に使えます。

鮭はクセが少なく、子どもから高齢者まで食べやすい魚です。カロリーSlismのデータを基に、たんぱく質や脂質のバランス、ビタミン・ミネラルの豊富さを詳細に解説。さらに部位別の栄養特性や調理法による違い、家庭で人気のレシピもご紹介します。

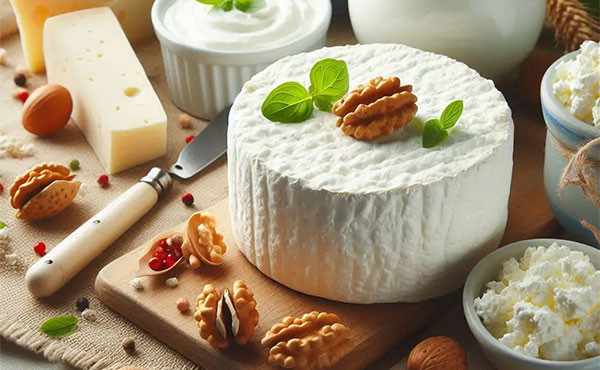

モッツァレラチーズの栄養成分や保存法、使い方までわかりやすく説明。脂質・タンパク質のバランスやビタミンB12、カルシウムの含有量を数値で示し、種類ごとの味の違いや料理での活用法も紹介。カロリー控えめで様々な料理に合うフレッシュチーズの魅力を幅広く解説しています。

プロセスチーズの製造過程や栄養成分、カロリー情報を詳しく紹介。ナチュラルチーズやクリームチーズとの違い、添加物の特徴や保存性、調理の利便性まで多角的に解説。さらに、料理別の使用量や形状ごとのカロリー目安、栄養素の比較を通じて、日常の食生活に役立つ知識を丁寧にまとめた総合ガイドです。

クリームチーズの基本を知りたい方へ。栄養バランスや特徴、プロセスチーズとの違い、冷凍時の変化などを詳しく解説。実際の使用例や手軽なアレンジレシピも交えて、毎日の食卓に役立つ情報を紹介します。

牛乳はたんぱく質や脂質、炭水化物をはじめ、カルシウムやビタミンB群など幅広い栄養素を含む優れた飲料です。日常の食卓で飲むだけでなく、料理の素材としても活躍し、使いやすさと栄養バランスの良さが支持されています。手軽に栄養補給できるため、多くの家庭で重宝されています。

セロリは地中海原産の香味野菜で、茎はシャキシャキ食感、葉は豊富なビタミンと強い香り、根はヨーロッパで人気の品種です。カロリーが非常に低い一方、カリウムやビタミンKなどの栄養素を含み、サラダやスープ、炒め物など多様な料理に活用可能。冷蔵・冷凍保存のコツも紹介しています。

こごみ(クサソテツの若芽)は春の山菜として親しまれ、アクが少なく下処理がほぼ不要で扱いやすいのが特長です。栄養面では低カロリーでありながらビタミンKや葉酸、食物繊維が豊富に含まれ、ヘルシーな食材として優秀です。冷蔵・冷凍保存の方法や赤こごみと青こごみの違い、調理のコツやおすすめレシピも紹介し、家庭での利用をサポートします。

さやも豆も一緒に食べられるスナップえんどうは、さやのパリッとした食感と中の豆のふっくら感が魅力の野菜です。100gあたり47kcalと低カロリーで、ビタミンやミネラルもバランスよく含まれています。加熱や冷凍保存のポイントを知れば栄養を逃さず活用でき、手軽に食卓に取り入れやすい食材です。調理の仕方で甘みが引き立ち、彩り豊かな料理作りに役立ちます。

ようさい(空心菜)は「エンサイ」「アサガオナ」など多くの別名を持つアジア圏定番の青菜で、地域に根付いた食文化を背景に人気を広げています。栄養価が高く、糖質ゼロ・低カロリーで家庭菜園にも向いており、炒め物や汁物に幅広く活用できます。育てやすく使いやすい、実用性抜群の野菜として注目されています。

日本に自生するオニグルミから加工・保存・調理法まで、胡桃の全体像を網羅。栄養成分や料理との相性、くるみ味噌などの伝統的な活用法も紹介し、現代の食卓に活かす方法を提案。日常に根ざした胡桃の知識を深める内容です。

えんどう豆は種類ごとに特徴や調理法が異なり、日常の食卓でサヤエンドウやグリーンピース、乾燥豆として幅広く使われています。高い栄養密度を誇り、たんぱく質や食物繊維、ビタミンB群やミネラルが豊富です。大豆や枝豆と比べた栄養バランスの違いも解説し、えんどう豆を使った代表的な料理や栄養成分を詳しく紹介。健康志向の食事に取り入れやすい豆の魅力をお伝えします。

独特の香りと彩りで和食を彩る三つ葉は、低カロリーでありながらビタミンKやカリウムなどの栄養素が豊富に含まれています。切り三つ葉や根三つ葉など種類ごとの使い分けや、旬の三つ葉と通年流通品の違い、さらに日持ちさせる保存方法や冷凍の注意点まで、三つ葉の魅力を徹底解説しています。

枝豆はたんぱく質をはじめ、葉酸やモリブデンなどの栄養素を多く含むヘルシーな食品です。100gあたりのカロリーや糖質のバランスがよく、冷凍でも栄養価を維持しやすい特徴があります。枝豆の栄養成分や種類の違い、適切な保存方法、さらに栄養バランスを考えた食べ合わせまで詳しく解説しています。

豆苗はえんどう豆の発芽直後の若芽で、低カロリーながらたんぱく質やビタミンC、ビタミンK、カリウムなどを豊富に含みます。再収穫も可能でエコにも貢献。サラダや炒め物、スープなど多彩な調理に向き、手軽に栄養バランスを整えられる注目の野菜です。

れんこんは中国原産の多年生水生植物で、日本では江戸時代から広く栽培されています。特に秋から冬に旬を迎え、食物繊維やビタミンC、マンガンやカリウムなどの栄養成分が豊富です。調理によるビタミンCの変化やアク抜きの注意点、皮や節の栄養特性を踏まえた使い方を紹介し、より美味しく栄養を活かせる料理法を提案します。鮮度の見極め方や保存のコツもまとめ、毎日の献立に役立つ情報を提供しています。

日本で親しまれてきたナメコは、天然ものの旬は秋ですが、菌床栽培により通年入手可能です。ぬめり成分の多糖類が食感の特徴で、低カロリーかつビタミンB群やミネラルが豊富。味噌汁や和風レシピとの相性がよく、鮮度の見極めや冷凍保存法、栄養を損なわない短時間加熱のポイントを詳述しています。

「1片のにんにくに、ここまで違いが?」栄養濃度の高さと調理・保存で変わる成分のリアルな変化を、データと体験をもとに深掘り。ビタミンB6やミネラル、すりおろし・油炒め・冷凍など使い方別のコツも満載。にんにくの見方が変わる一歩先の実践型ガイドです。

低カロリーで食物繊維やビタミンB群が豊富なエリンギの特徴と選び方、保存方法を解説。バター炒めやアヒージョなど人気レシピのポイントも紹介し、毎日の料理に手軽に使えるエリンギの魅力をお伝えします。

玉ねぎは約90%が水分で栄養が薄いと思われがちですが、実際にはビタミンB群、ビタミンC、カリウム、食物繊維を含むバランスの良い野菜です。辛みの元となる硫化アリルなど独自成分も特徴で、加熱や切り方によって栄養素や風味が変化します。管理栄養士が調理法や保存方法のコツを解説し、栄養を無駄にしない玉ねぎの活用術を詳しく伝えます。